世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)

トランプの相互関税に世界が屈服してしまう理由

(社会福祉法人・国際経済労働研究所 所長・京都大学 名誉教授)

2025.08.04

トランプ政権が登場するまでは,「相互関税」(reciprocal tariffs)とは,「輸入する国と輸出する国との関係において,両国の関税負担が対等となるように調整された関税である」との理解が常識であった。二国間で関税率に大きな差があれば,輸出においての有利・不利が歴然としてしまう。そこで両国が歩み寄って「相互に」納得のいく関税率に調整することが「相互関税」の意味である。

ところが,トランプ政権は,相手かまわず,目をむくような高関税率を吹っかけ,自国の要求を押し通す。これでは,「相互関税」の意味がまったく別のものに設定されてしまう。貿易相手国が,これまで米国を不当に扱ってきたことを是正するために,米国は相手国の輸入品に高い関税をかけることにする。これは,相手国に米国との間に真の相互主義を促すためである。そこで交渉道具として米国が使う関税を相互関税であるということにする。

この無茶苦茶な解釈による相互関税の主張は,第二次トランプ政権発足直後の2025年2月13日の『大統領府発表』(White House Fact Sheet)で,すでに明示されていた。

「米国は,世界で最も開放的な経済国の一つだが,貿易相手国は自国の市場を米国産品輸出に対して閉ざしたままである。これは,相互主義の欠如である。こうした不公正さこそが,長年にわたる米国の巨額の年間貿易赤字の一因である」。

トランプ政権の相手国への威嚇は,「非関税障壁」(non-reciprocal barriers)の存在に集中している。この点についても,非関税障壁の代表例として,同大統領府の発表は,「デジタルサービス税」(digital service tax.)をあげている。

「自国企業への課税権は自国政府だけが持てるはずのものである。ところが,カナダとフランスは,デジタルサービス税として米国企業に課税しようとしている」。

大統領府発表の路線に沿って,トランプ政権はEU側と交渉してきた。そして,EUは,2025年7月27日,トランプ政権の一方的な要求に屈した。数か月にわたる関税交渉の結果,EUは米国への輸出品に15%の関税がかけられることに同意させられた。同年8月1日から発効するとトランプから恫喝されていた150%の関税の高さに比べればまだましだが,それでも15%もの関税は,トランプの登場以前の1%に比べれば,相当に高い率である。

トランプの「相互関税」に完敗したにもかかわらず,EUの財界を代表する「欧州産業連盟」(Business Europe)は,こともあろうに,合意が成立したまさにその当日に,「EUと米国との合意によって,関税のエスカレーションを避けることができたことを歓迎する」(Business Europe welcomes the EU-U.S. agreement averting tariff escalation)との「プレスリリース」を発表した。

フランスが重視しているデジタルサービス税については,肝心の市民が無関心であった。企業側もこの法案の導入には反対であった。

米国のデジタル企業は,ウェブブラウザ上で現在開いているページとは別に,新しいページを開くことができるようにして,パソコン上で複数のウェブサイトを同時に開いて,相互に比較できるようにしている。これは「新しいページを開く」(open in new tab)という言葉で表現されている。

「クラウド事業」(cloud computing business ,cloud services business)や「ストリーミング・サービス」(Streaming Services)において,米系企業は抜きん出た存在である。

EUを含めて,世界の人々はこうしたサービスを日常的に享受している。しかし,EU域内で米系企業に対抗できる技術を持つ企業は皆無に近い。

米系以外の企業の低いデジタル技術は,研究開発費総額の低さからくるという見方が多い。事実,2022年の米国の研究開発費は8,860億ドル(GDP比3.4%)に対して,EUは,3,820億ドル(GDP比2.3%)と半分以下であった。

米国以外の企業にとって,何年もかけて,巨額の開発費をかけるよりも,米国企業から自社にはない技術だけを購入すればよい,という現実路線をヨーロッパと日本の企業は歩んでいるのではないだろうか。

よしんば,米国とは違った独自の先端的技術を自分が開発して見せるといった果敢な挑戦者が技術部門にいても,彼らを育成する姿勢が企業側にはないとき,気概のある技術者たちは,活躍の場を求めて,米国か中国に移ってしまうのではなかろうか。米国追随の安易さが定着してしまった企業には,積極果敢な技術者は必要でなくなっているのではないだろうか。

日本には,その悲しい実例がある。

外付け型ノートパソコンは日本で開発され,米国のデジタル企業を抜く勢いであった。しかし,米国に与する勢力によって,そうした動きは破壊された。この点の政治力学の研究はもっと進められるべきである。

[参考文献]

- 入稲福智ホームページ『トランプ政権の関税政策(相互関税)とEU 新たな貿易摩擦の幕開けか?』

- ロイター通信7月28日インターネット記事『焦点:EUの対米関税合意は苦渋の決断,交渉カードなく不利な条件甘受』

- 矢谷優『なぜ欧州は技術競争に負けているのか?そして追いつくためにEUができること。』2024年11月17日付コラム「note」より

関連記事

本山美彦

-

[No.3882 2025.06.23 ]

-

[No.3846 2025.05.26 ]

-

[No.3703 2025.01.27 ]

最新のコラム

-

New! [No.4232 2026.02.23 ]

-

New! [No.4231 2026.02.23 ]

-

New! [No.4230 2026.02.23 ]

-

New! [No.4229 2026.02.23 ]

-

New! [No.4228 2026.02.23 ]

世界経済評論IMPACT 記事検索

おすすめの本〈 広告 〉

-

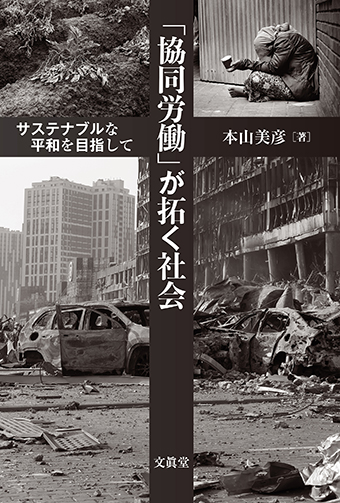

「協同労働」が拓く社会:サステナブルな平和を目指して

本体価格:3,000円+税 2022年12月

「協同労働」が拓く社会:サステナブルな平和を目指して

本体価格:3,000円+税 2022年12月

文眞堂 -

職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例

本体価格:1,300円+税 2026年1月

職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例

本体価格:1,300円+税 2026年1月

文眞堂 -

DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて

本体価格:2,700円+税 2025年10月

DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて

本体価格:2,700円+税 2025年10月

文眞堂 -

グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界

本体価格:2,200円+税 2025年9月

グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界

本体価格:2,200円+税 2025年9月

文眞堂 -

ソーシャルマーケティング:行動変容で社会的価値を共創する

本体価格:3,500円+税 2025年12月

ソーシャルマーケティング:行動変容で社会的価値を共創する

本体価格:3,500円+税 2025年12月

文眞堂 -

揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥

本体価格:2,700円+税 2025年12月

揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥

本体価格:2,700円+税 2025年12月

文眞堂 -

国際マーケティングの補助線

本体価格:2,700円+税 2025年9月

国際マーケティングの補助線

本体価格:2,700円+税 2025年9月

文眞堂 -

中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策

本体価格:4,000円+税 2025年8月

中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策

本体価格:4,000円+税 2025年8月

文眞堂 -

高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡

本体価格:3,900円+税 2025年11月

高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡

本体価格:3,900円+税 2025年11月

文眞堂 -

これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書

本体価格:2,900円+税 2025年9月

これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書

本体価格:2,900円+税 2025年9月

文眞堂